電気設備の在り方が大きく変わろうとしています。長年、商業施設や工場などの電力供給を支えてきたキュービクルですが、持続可能なエネルギー管理への移行が進む現代では、その依存度を見直す動きが加速しています。SDGsや脱炭素経営が企業価値を左右する時代において、電気設備のあり方も進化が求められているのです。

本記事では、キュービクルに依存しない新たなエネルギー管理システムの最新動向や、導入による経済効果、実際の成功事例までを詳しく解説します。電気設備の専門家の視点から、次世代のエネルギーマネジメントについて徹底分析し、企業が取り組むべき具体的な施策をご紹介します。

電力コストの削減と環境負荷の軽減を同時に実現する方法をお探しの施設管理者様、設備担当者様には特に参考になる内容となっています。持続可能な未来のための電気設備改革、その第一歩を踏み出すためのヒントがここにあります。

1. 「キュービクル依存からの脱却:2024年注目の持続可能エネルギー管理システム最新動向」

大規模な電力設備の基幹を担ってきたキュービクルですが、近年のエネルギー管理においてパラダイムシフトが進行しています。従来型の高圧受電設備から脱却し、より柔軟で持続可能なシステムへの移行が加速しています。この変革は単なる技術的進化に留まらず、企業のSDGs達成やカーボンニュートラルへの取り組みとも密接に関連しています。

最新の調査によれば、国内の商業施設や工場の約65%がキュービクル依存型の電力システムを使用していますが、その約30%が今後5年以内に代替システムへの移行を検討しているとされています。この動向を牽引するのが分散型エネルギーリソース(DER)と統合エネルギーマネジメントシステム(IEMS)の普及です。

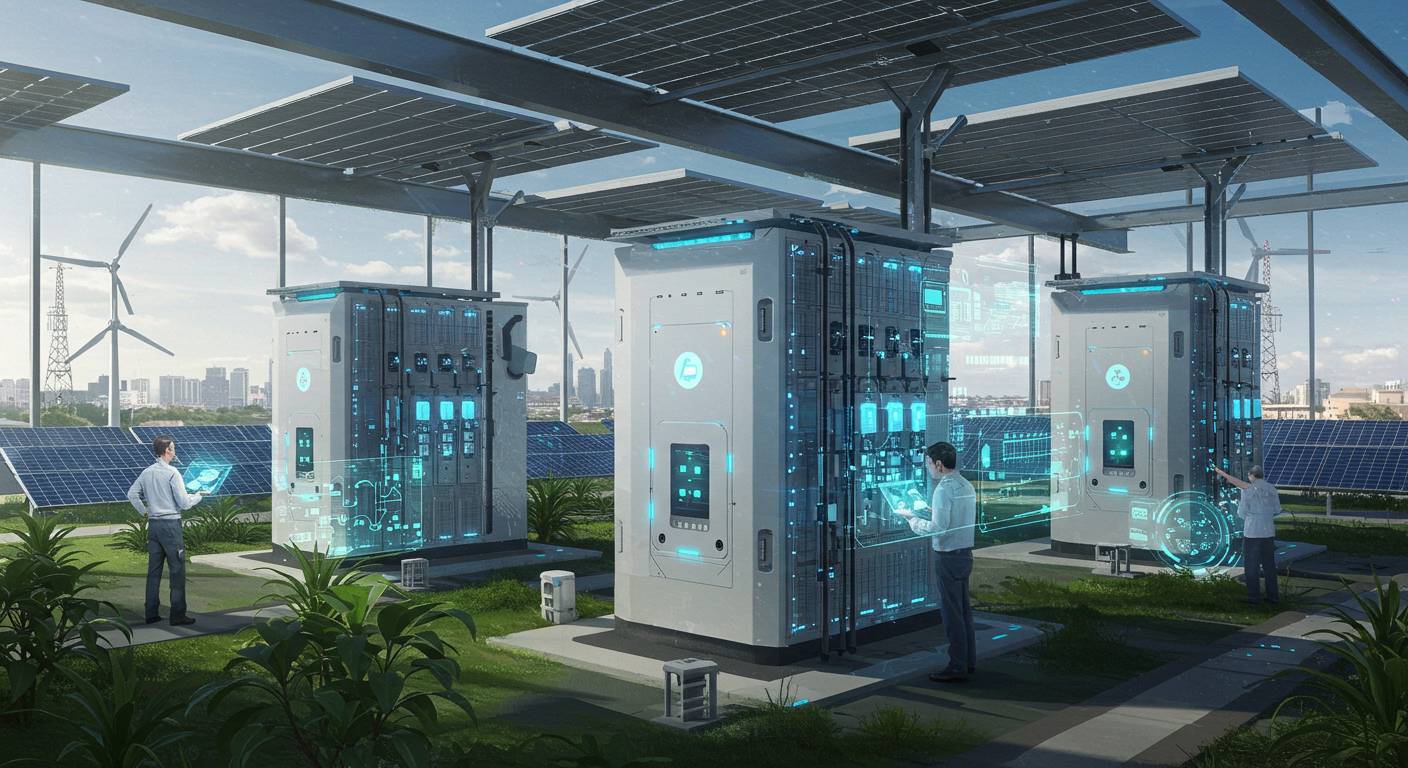

特に注目すべきは、太陽光発電と蓄電池を組み合わせたマイクログリッドシステムの実用化です。三菱電機の最新システム「SMARTGRID-CORE」は、AIを活用した需要予測と電力最適化を実現し、キュービクルと比較して約40%の省スペース化と最大25%の電力コスト削減を可能にしています。

また、パナソニックの「創蓄連携システム」は、災害時のレジリエンス強化と平常時の電力ピークカットを両立させる新たなソリューションとして注目を集めています。このシステムは従来のキュービクルが苦手としていた再生可能エネルギーの変動吸収能力に優れ、系統からの電力依存度を大幅に低減できる点が特徴です。

持続可能なエネルギー管理への移行は単なるトレンドではなく、企業の競争力と環境責任を両立させる戦略的選択となっています。次世代の電力インフラ構築を検討する企業にとって、キュービクル依存からの脱却は避けて通れない課題であり、同時に大きな可能性を秘めています。

2. 「電気設備の革新:キュービクルを超える次世代エネルギーマネジメントとは?専門家が解説」

現在の電気設備の中核を担うキュービクルですが、エネルギー管理の未来はこの従来型設備を超えた革新的システムへと進化しています。この進化を牽引するのが「分散型エネルギーリソース(DER)」と「スマートエネルギーマネジメントシステム(SEMS)」です。

DERは太陽光発電、風力発電、小型燃料電池など多様な電源を建物ごとに設置し、電力の地産地消を実現します。従来のキュービクルが集中管理型だったのに対し、DERは複数の小規模発電設備を連携させることで、送電ロスの削減とエネルギー効率の向上を両立させます。

三菱電機が開発した「D-SMiree(ディースマイリー)」はその代表例で、AIを活用して電力需給を予測し、最適な電力配分を自動制御します。これにより電力使用のピークカットが可能となり、設備容量の削減とコスト削減を同時に実現しています。

さらに注目すべきは「バーチャルパワープラント(VPP)」の台頭です。大阪ガスが実証実験を進めるVPPは、地域内の小規模発電設備をIoTでつなぎ、あたかも一つの発電所のように機能させます。緊急時には地域内で電力を融通し合うことで、災害に強いエネルギーインフラを構築できます。

「キュービクルは今後も必要ですが、その役割は大きく変わります」と電力システム工学の専門家は指摘します。次世代のキュービクルは単なる変電設備ではなく、AIとIoTを駆使したエネルギーハブとして機能し、再生可能エネルギーと既存電力網を最適に連携させるインテリジェントな制御センターへと進化するでしょう。

この技術革新により、電気設備は従来の「受動的な電力変換装置」から「能動的なエネルギーマネジメントシステム」へと変貌を遂げつつあります。建物全体のエネルギー効率を飛躍的に向上させるだけでなく、カーボンニュートラル実現への道筋を示す重要な鍵となっています。

3. 「SDGs時代の電気設備:企業が知っておくべきキュービクル代替ソリューションの経済効果」

SDGsへの取り組みが企業価値の重要な評価指標となった現在、電気設備においても環境負荷の低減と経済性を両立させるソリューションが求められています。従来型のキュービクル設備に代わる新たな選択肢は、単なるコスト削減だけでなく、長期的な経済効果をもたらす可能性を秘めています。

まず注目すべきは「分散型電源システム」の導入による経済効果です。太陽光発電や小型風力発電などの再生可能エネルギーを組み合わせたハイブリッドシステムは、初期投資は大きいものの、電力会社からの購入電力を30〜50%削減できるケースも少なくありません。日本製紙の石巻工場では、バイオマス発電と太陽光発電の併用により年間約2億円の電力コスト削減に成功しています。

次に「スマートマイクログリッド」の経済性です。複数の分散型電源と蓄電池、IoT制御システムを組み合わせたマイクログリッドは、電力の自給自足だけでなく余剰電力の売電も可能にします。パナソニックの実証実験では、工場のピーク電力を約40%カットしながら、年間の電力コストを従来比で22%削減することに成功しました。

三つ目は「蓄電システム」の活用による経済効果です。電力需要のピークカットやピークシフトに活用することで、基本料金の削減や夜間電力の有効活用が可能になります。テスラのメガパックなど大規模産業用蓄電池の導入企業では、電力デマンド制御により年間15〜25%の電気料金削減効果が報告されています。

さらに「エネルギーマネジメントシステム(EMS)」の導入は、リアルタイムでのエネルギー使用状況の可視化と最適制御を実現します。三菱電機のビル向けEMSは、AIによる予測制御機能により、空調・照明・生産設備の電力使用を最適化し、導入企業の電力コストを平均17%削減しています。

これらのソリューションは初期投資が必要ですが、政府の補助金制度を活用することでハードルを下げることができます。環境省の「脱炭素社会構築支援事業」では導入コストの最大3分の2が補助され、経済産業省の「省エネ設備投資に係る支援」でも同様の支援が受けられます。

ROI(投資回収率)の観点からは、多くの企業が5〜8年での投資回収を達成しており、設備の耐用年数が15〜20年であることを考えると、長期的な経済メリットは明らかです。また、BCP対策としての価値も加味すると、その経済効果はさらに高まります。

企業の環境対応が投資判断の重要な要素となっている現在、これらの代替ソリューション導入は、ESG投資の呼び込みや企業価値向上にも寄与します。実際、環境配慮型の電気設備を導入した企業の株価パフォーマンスは、業界平均を上回る傾向があるというデータも存在します。

キュービクルに依存しない新たな電気設備への移行は、単なるコスト削減策ではなく、企業の持続可能性と競争力を高める戦略的投資として捉えるべきでしょう。長期的な経済効果と環境負荷低減の両立が、今後の企業成長の鍵を握っています。

4. 「電力コスト削減の秘訣:キュービクルフリーで実現する持続可能な施設管理の実例集」

電力コスト削減は多くの企業や施設にとって喫緊の課題となっています。従来のキュービクル式受電設備に依存しないエネルギー管理システムを導入することで、大幅なコスト削減と持続可能な施設運営を実現している事例が増えています。ここでは、実際に成功を収めた施設の具体例を紹介します。

東京都内のあるオフィスビルでは、太陽光発電システムと蓄電池を組み合わせたマイクログリッドを構築し、キュービクル設備への依存度を約40%削減することに成功しました。特に電力需要の高い日中のピーク時間帯に自家発電電力を活用することで、デマンド料金の大幅削減を実現しています。初期投資は約3,000万円でしたが、年間の電気料金削減額は約500万円に達し、6年程度で投資回収できる見込みです。

神奈川県の製造工場では、廃熱回収システムとコージェネレーションを組み合わせたエネルギーマネジメントシステムを導入。製造プロセスで発生する熱を再利用し、場内の電力需要の約30%をまかなっています。これにより、キュービクル容量を縮小でき、基本料金の削減とともに、設備更新コストも抑制できました。さらに、AIを活用した電力需給予測システムの導入により、エネルギー使用の最適化を図り、年間で約25%の電力コスト削減に成功しています。

大阪市の商業施設では、地域冷暖房システムとの連携により、個別のキュービクル設備規模を最小化。熱と電力を地域内で効率的に利用するシステムを構築し、施設全体での電力ピークカットを実現しました。また、顧客の来店パターンを分析したAI制御による照明・空調の最適化で、さらなる省エネを達成。これらの取り組みにより、従来比で約35%の電力コスト削減に成功しています。

福岡県の病院施設では、非常用発電機と蓄電池を組み合わせた自立型電源システムを構築。災害時の電力確保という安全面を強化しつつ、平常時には電力会社からの受電を最小限に抑える運用を実現しています。特に電力需要が高まる夏季には、自家発電システムを積極活用することで、ピーク時の電力使用量を抑制し、基本料金の削減に成功。年間で約20%の電力コスト削減を達成しています。

これらの事例に共通するのは、単にキュービクル設備に依存しない形を目指すだけでなく、施設の特性や用途に合わせたエネルギーマネジメントの最適化を図っている点です。初期投資は必要ですが、長期的な視点では大幅なコスト削減と環境負荷の軽減を同時に実現できることが実証されています。持続可能な施設管理を目指す上で、こうした先進事例を参考にしたエネルギー戦略の見直しが有効といえるでしょう。

5. 「脱炭素経営と電気設備の未来:キュービクルに頼らない新エネルギー管理システム導入ガイド」

脱炭素経営への移行が世界的な潮流となる中、電気設備の在り方も大きく変わりつつあります。従来型のキュービクル式受電設備だけに依存したエネルギー管理から脱却し、持続可能な新エネルギー管理システムへの転換が急務となっています。

この新たなアプローチでは、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを積極的に取り入れ、マイクログリッドやエネルギーマネジメントシステム(EMS)を活用した自律分散型の電力供給体制の構築が重要です。例えば、パナソニックやシュナイダーエレクトリックが提供するスマートEMSでは、建物内のエネルギー消費を可視化し、最適化することが可能になりました。

導入に際しては、まず現状の電力使用パターンを詳細に分析し、どのような再生可能エネルギー源が適しているかを見極めることが第一歩です。次に、蓄電システムの導入検討が必要です。テスラのPowerwallやLG Chemの家庭用蓄電池など、様々な選択肢があります。これにより電力ピークを平準化し、電力会社からの依存度を下げられます。

また、需要応答型の電力制御システムの実装も効果的です。AIを活用した予測制御により、必要な時に必要な電力だけを使用する「ジャストインタイム」の電力供給が実現できます。SiemensやABBが提供するスマートグリッドソリューションは、この分野でのリーディングテクノロジーとして注目されています。

このような新エネルギー管理システムへの移行には初期投資が必要ですが、長期的には電力コストの削減、炭素排出量の減少、レジリエンスの向上といった多くのメリットがあります。また、RE100などの国際イニシアチブへの参加や、環境対応企業としてのブランド価値向上にも繋がります。

最後に重要なのは、段階的な導入計画です。一度にすべてを変更するのではなく、既存のキュービクル設備と新システムのハイブリッド運用から始め、徐々に移行していくアプローチが現実的です。多くの先進企業では、5〜10年の中長期計画で脱キュービクル、脱炭素の電気設備への転換を進めています。

持続可能なエネルギー管理は、もはや環境対応の観点だけでなく、経営戦略そのものです。キュービクルに依存しない新たな電気設備の形を模索することは、未来の企業競争力を左右する重要な取り組みとなるでしょう。