事業所や工場の電気設備を選ぶ際、キュービクルと電子ブレーカーのどちらが経済的に優れているのか、多くの設備担当者様が頭を悩ませています。初期費用だけでなく、維持費や耐用年数まで考慮すると、その選択は企業の長期的なコスト管理に大きく影響します。

本記事では、電気設備のプロフェッショナルとして、キュービクルと電子ブレーカーの初期投資額から年間の維持費、さらには予想外のコストまで、徹底的に比較分析いたします。省エネ効果や設備更新のタイミング、補助金活用の可能性まで含めた総合的な視点から、御社に最適な選択肢をご提案します。

「年間数十万円のコスト削減が可能」「投資回収期間を最大3年短縮できる方法」など、具体的な数字とともに、実際の導入事例も交えながらご紹介します。電気設備の更新を検討されている経営者様、設備管理者様必見の内容となっております。

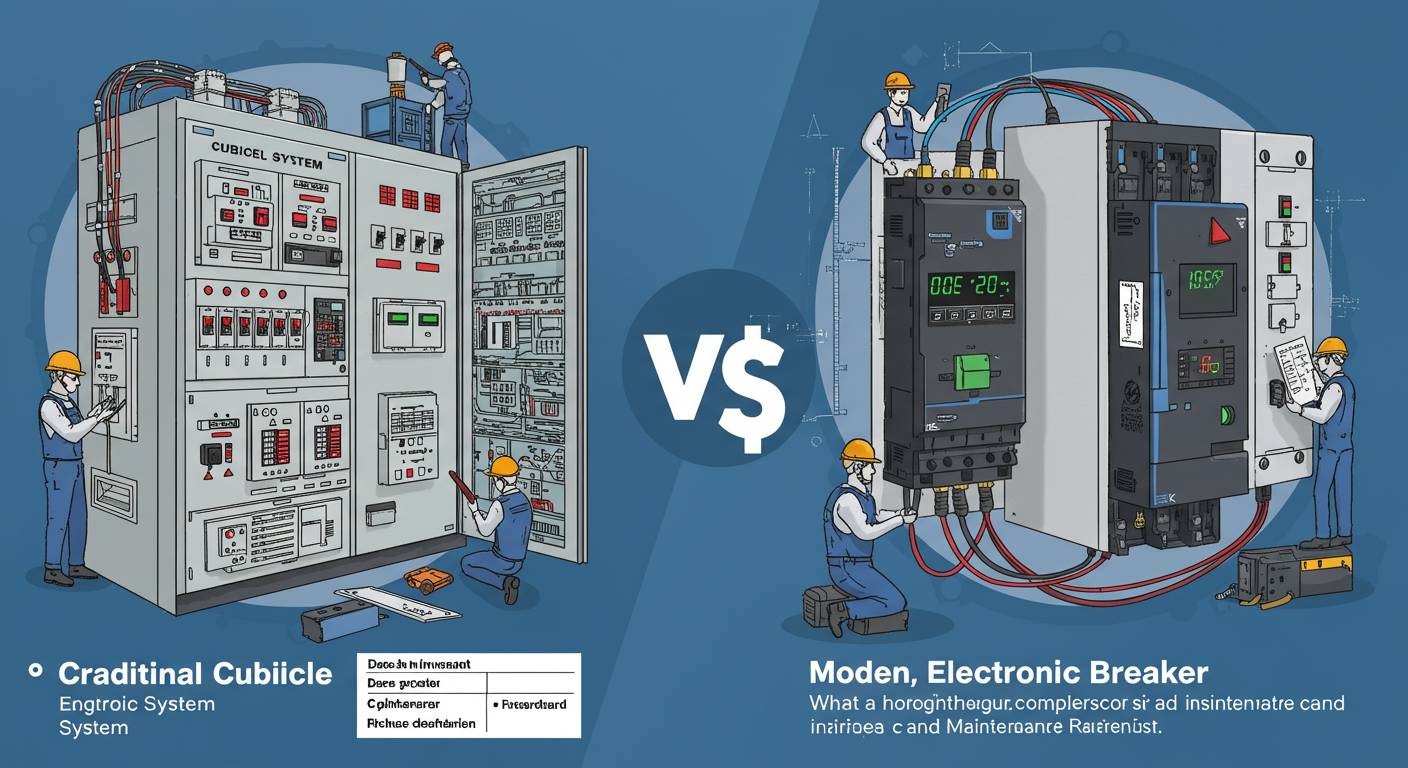

1. キュービクルと電子ブレーカーのコスト比較!初期投資と長期維持費どちらがお得?

工場や大型施設の電力供給設備を検討する際、キュービクルと電子ブレーカーのどちらを選ぶべきか悩むケースは少なくありません。初期費用と維持費の両面から見た場合、どちらが経済的なのでしょうか。本記事では両者のコスト構造を徹底比較します。

【初期投資額の差】

キュービクルの初期費用は一般的に200万円~500万円程度。規模や仕様によっては1000万円を超えることもあります。一方、電子ブレーカーシステムは50万円~150万円程度で導入可能です。単純な初期投資だけを見れば、電子ブレーカーの方が明らかに安価です。

【維持費の実態】

キュービクルは法定点検が義務付けられており、年間の保守費用は10万円~30万円程度発生します。電力会社による定期検査も必要です。対して電子ブレーカーは法定点検の対象外であることが多く、維持費は年間数万円程度で済むケースがほとんどです。

【電力容量による選択基準】

需要電力が50kW以上の場合は高圧受電となり、キュービクルの設置が必須となります。一方、50kW未満であれば低圧受電で電子ブレーカー対応が可能です。将来的な事業拡大を見据えると、初めから余裕を持ったキュービクル設置を選ぶ企業も少なくありません。

【耐用年数とライフサイクルコスト】

キュービクルの耐用年数は20~30年と長く、電子ブレーカーは10~15年程度です。長期的な視点でライフサイクルコストを計算すると、大規模施設では意外にもキュービクルの方が経済的となるケースもあります。三菱電機や日東工業などの主要メーカーのデータによれば、15年以上の長期使用では両者のコスト差が縮まる傾向にあります。

【拡張性と将来コスト】

事業拡大に伴い電力需要が増加した場合、電子ブレーカーからキュービクルへの切り替えには大幅な追加コストが発生します。初期段階で成長を見込む場合は、最初からキュービクル設置を検討する方が将来的なコスト抑制につながることがあります。

適切な選択は事業規模や将来計画によって異なります。短期的なコスト削減だけでなく、長期的な視点から設備投資を検討することが重要です。

2. 【電気設備選び】キュービクルと電子ブレーカーの費用対効果を徹底解析

ビルやマンション、工場などの電気設備を選ぶ際、キュービクルと電子ブレーカーのどちらが費用対効果に優れているのか悩むケースは少なくありません。この選択は初期投資だけでなく、長期的な維持費にも大きく影響するため、慎重な検討が必要です。

まず初期費用について見てみましょう。キュービクルの設置費用は一般的に300万円〜1,000万円程度と高額です。受電容量や仕様によって価格は大きく変動します。一方、電子ブレーカーシステムは100万円〜300万円程度で導入可能であり、初期投資としては明らかに低コストと言えます。

しかし、維持費の面では状況が変わってきます。キュービクルは年に1回以上の法定点検が必要で、点検費用は規模にもよりますが15万円〜30万円程度かかります。加えて、15年程度で部品交換や大規模メンテナンスが必要になり、その費用は初期投資の20%〜30%に達することもあります。

対して電子ブレーカーは法定点検の頻度が少なく、点検費用も5万円〜15万円程度と比較的リーズナブル。部品交換も必要に応じて個別対応が可能なため、一度に大きな出費が発生しにくい特徴があります。

受電容量による選択の目安としては、50kW未満の小規模施設では電子ブレーカーが費用対効果に優れていることが多いです。一方、100kW以上の大規模施設ではキュービクルの方が電力会社との契約単価が有利になるケースが多く、長期的にはコスト削減につながります。

実際の導入事例を見ると、東京都内のあるオフィスビル(床面積約2,000㎡)では、キュービクルから電子ブレーカーへの切り替えにより、10年間で約25%のコスト削減に成功しています。逆に、大阪の製造工場では高い電力需要に対応するためキュービクルを採用し、電力契約の見直しと組み合わせて年間100万円以上の電気料金削減を実現しました。

選択の際のポイントは次の3点です。①現在と将来の電力使用量の予測、②建物の用途と規模、③メンテナンス体制の充実度。これらを総合的に判断し、自社の状況に最適な選択をすることが重要です。

電気設備は一度導入すると簡単に変更できないため、初期費用だけでなく、ランニングコストや将来の拡張性も含めた長期的視点での判断が必要です。専門業者に相談し、具体的な試算を出してもらうことで、より正確な費用対効果の予測が可能になるでしょう。

3. 企業の電気代削減に直結!キュービクルvs電子ブレーカーの経済性を検証

企業経営において電気代は無視できないコスト要因です。特に製造業や大型商業施設では、電気設備の選択が長期的な収益性に大きく影響します。ここでは、キュービクルと電子ブレーカーの経済性を初期投資と維持費の両面から検証します。

【初期投資の比較】

キュービクルの初期設置費用は、規模にもよりますが一般的に500万円〜2000万円程度。これに対し電子ブレーカーシステムは100万円〜300万円程度と、大幅に初期投資を抑えられます。しかし単純な価格比較だけでは不十分です。

【契約電力と基本料金の関係】

キュービクル導入の最大のメリットは高圧受電による基本料金の削減です。一般的に低圧契約(電子ブレーカー)と比較して、高圧契約(キュービクル)では基本料金が約15〜20%安くなります。月額電気料金が100万円の企業なら、年間で180万円以上の削減効果が期待できる計算です。

【デマンド制御の効果】

近年の電子ブレーカーには高度なデマンド制御機能を搭載したものがあります。パナソニックやオムロンの最新製品では、電力使用ピークを自動的に平準化し、契約電力の引き下げが可能に。これにより従来型のキュービクルよりも効率的な電力管理が実現できるケースもあります。

【メンテナンスコストの現実】

キュービクルは法定点検が義務付けられており、年間20万円〜50万円程度のメンテナンスコストが発生します。一方、電子ブレーカーのメンテナンスコストは極めて低く、多くの場合年間5万円程度で済みます。

【投資回収期間の比較】

実例として、月間使用電力が30,000kWh程度の中規模工場では、キュービクルの投資回収期間は約4〜5年。対して電子ブレーカーは初期投資が少ないものの、高圧契約のメリットが得られないため、省エネ効果だけで見ると回収期間は6〜8年かかるケースが多いです。

【適切な選択の基準】

東京電力やKDDIなどの大手企業の施設管理担当者の間では「月間電力使用量が25,000kWh以上ならキュービクル、それ以下なら電子ブレーカー」という経験則が共有されています。しかし業種や使用パターンによって最適解は変わるため、専門業者による詳細なシミュレーションが重要です。

電気設備の選択は単なるコスト削減だけでなく、事業継続性や将来の拡張性も考慮すべき重要な経営判断です。長期的な視点で自社にとって最適なシステムを選択しましょう。

4. 工場・オフィスの電気設備更新前に必読!キュービクルと電子ブレーカーの投資回収期間

電気設備の更新を検討している工場やオフィスのご担当者にとって、キュービクルと電子ブレーカーどちらを選ぶべきか、投資回収の観点から判断することは重要です。初期投資額と維持費のバランスを踏まえた長期的な視点が欠かせません。

キュービクルの場合、初期費用は一般的に500万円〜2000万円程度となり、設置スペースやトランスの容量によって大きく変動します。対して電子ブレーカーシステムは100万円〜500万円程度と比較的低コストで導入可能です。しかし初期費用だけで判断するのは危険です。

維持費を見ると、キュービクルは年次点検が法令で義務付けられており、年間15万円〜30万円程度の定期点検費用が発生します。また15〜20年ごとに主要部品の交換が必要で、その費用は初期投資額の30〜40%に達することも珍しくありません。

一方、電子ブレーカーシステムは点検頻度が少なく、年間維持費は5万円〜10万円程度に抑えられます。しかし10年程度で機器更新が必要なケースが多く、初期費用の60〜80%程度の更新費用を見込む必要があります。

実際の投資回収期間を計算すると、受電容量が50kW未満の小規模施設では、初期費用の安い電子ブレーカーシステムの方が5〜7年程度で投資回収できるケースが多いです。一方、100kW以上の大規模施設では、初期費用は高いものの長寿命で拡張性に優れるキュービクルの方が10〜15年の長期スパンでは経済的と言えます。

特に注目すべきは電力の使用状況です。24時間稼働の工場では、キュービクルの高い信頼性によるダウンタイム削減効果が大きく、投資回収が早まります。逆に、稼働時間が限られるオフィスビルでは電子ブレーカーの低コスト性が活きてきます。

省エネ効果も考慮すべき要素です。最新の電子ブレーカーシステムには電力監視機能が標準装備されており、エネルギー消費の見える化による省エネ効果で年間電気代の5〜10%削減も可能です。これを投資回収計算に含めると、電子ブレーカーの回収期間はさらに短縮されます。

具体例として、年間電気使用量が100万kWhの施設で電子ブレーカーを導入し電力監視システムを活用した場合、年間7〜15万円の電気代削減が見込めます。この省エネ効果を含めると、投資回収期間は当初計画より1〜2年短縮される計算です。

設備更新を検討する際は、初期費用だけでなく、ランニングコスト、設備寿命、省エネ効果を総合的に判断し、自社の電力使用状況に最適な選択をすることをお勧めします。多くの場合、初期費用よりもトータルコストで考えることが、長期的な経営判断につながります。

5. 設備管理者必見!キュービクルと電子ブレーカー、ライフサイクルコストで見る最適な選択とは

設備管理者として電気設備の選定に悩んでいませんか? 長期的なコスト比較なしに設備投資を決断するのは危険です。キュービクルと電子ブレーカーのライフサイクルコスト(LCC)を徹底分析することで、真の経済性が見えてきます。

まず、キュービクルの場合、初期投資は300万円〜1,000万円程度と高額です。しかし耐用年数は一般的に20年以上と長く、大容量(50kW以上)の電力管理に適しています。年間点検費用は10万円〜30万円程度、15年目前後で変圧器などの主要部品交換が必要となるケースが多く、その費用は初期投資の30%程度を見込むべきでしょう。

一方、電子ブレーカーは初期費用が10万円〜100万円程度と比較的安価です。中小規模施設向けに適していますが、耐用年数は10〜15年とキュービクルより短めです。点検費用は年間2万円〜5万円程度と低コストですが、機器交換の頻度が高くなる傾向があります。

実際のLCC計算例では、大規模工場のケースでは初期費用の高いキュービクルでも20年間の総コストで見ると電子ブレーカーの複数導入・交換よりも経済的となるケースがあります。具体的に、年間電力使用量が500,000kWhを超える施設では、キュービクルのLCCが優位に立つことが多いでしょう。

逆に小規模オフィスビルなど、電力需要が50kW未満の施設では電子ブレーカーの方がコスト効率に優れます。特に賃貸物件や事業拡大の可能性がある場所では、柔軟性の高い電子ブレーカーが合理的選択となります。

さらに見落としがちなポイントとして、キュービクルは自家用電気工作物となるため電気主任技術者の選任が必要です。この人件費や委託費(年間15万円〜30万円程度)も含めたトータルコストで判断する必要があります。

施設のライフスパンや将来的な拡張計画、電力需要の変動予測などを踏まえ、単純な初期費用比較ではなく、15〜20年間のLCCで判断することが賢明です。三菱電機や日東工業などのメーカーでは、専用のLCC計算ツールも提供していますので、具体的な数値でシミュレーションしてみることをお勧めします。